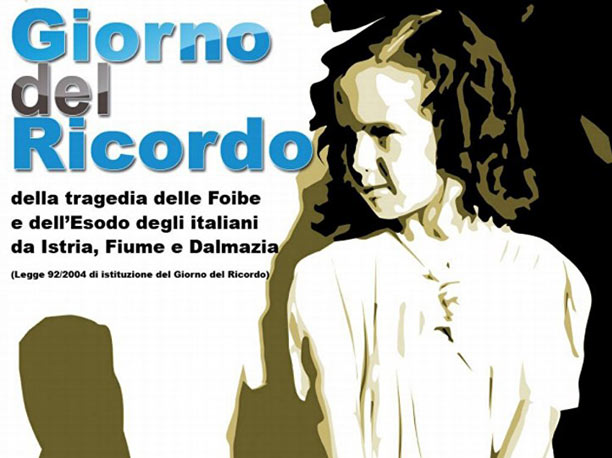

Lunedi 10 febbraio sarà commemorata la “Giornata del Ricordo”, una celebrazione a ricordo delle foibe e soprattutto dell’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia, istituita nel 2004 durante il II governo Berlusconi e ricordato ogni anno dal 2005 sotto la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi.

Mi si lasci dire che da sempre penso sia un doveroso ricordo per i nostri esuli italiani, fuggiti nell’aprile-maggio del 1945 dall’Istria e dalla Dalmazia abbandonando le loro case e proprietà da un giorno all’altro, sotto la minaccia delle armi (ad esempio una di queste persone, figlia di un podestà di Zara, è stata insegnante alle scuole medie di Introbio per diversi anni).

Avevo già ricordato in altre occasioni gli antichi rapporti che legano l’Istria e le coste dalmate, per molti secoli parte integrante della Repubblica di Venezia, fin dal più lontano Medio Evo, alla Valsassina.

A differenza della Provincia di Bolzano, che noi chiamiamo Alto Adige ma gli Austriaci Sud Tirolo, gli abitanti di quelle zone non erano affatto italiani mandati li` da Mussolini dopo la I Guerra Mondiale.

Tutt’ altro: quelle popolazioni si sentivano in grandissima maggioranza perfettamente veneziane e quindi venete-italiane, integrate nella nostra cultura nazionale (basti pensare a Ugo Foscolo) da molti secoli e da moltissime generazioni.

La struttura architettonica di quelle città e di quei paesi era del resto perfettamente veneziana (almeno prima che fossero abbruttiti dagli squadrati palazzoni in cemento della cosiddetta “architettura socialista”). Tutti i monumenti, e le antiche tombe di cui le Chiese erano piene (ridotte a stalle o depositi di grano se andava bene sotto il governo del maresciallo Tito, cioè dopo la II Guerra Mondiale fino al 1990 circa) risalivano alla nobiltà veneziana del Cinquecento, Seicento, Settecento a dir poco.

E proprio qui veniamo alla Valsassina: è noto da tempo il rapporto stretto soprattutto tra l’Alta Valle (Premana) e la Repubblica di Venezia, dove i premanesi andavano a forgiare in particolare la parte anteriore in ferro delle gondole.

Molti valsassinesi quindi lavoravano a Venezia e anche nel territorio circostante, Istria compresa.

Tra le tombe che ho ricordato però ce ne sono alcune veramente significative, in particolare a Pola, che ricordano duchi, nobildonne e nobiluomini provenienti dalla Valsassina.

Una presenza importante era quella dei Della Torre (o Torriani di Primaluna) con Martino Della Torre primo duca del Ducato di Milano alla metà del Duecento . Successivamente i Torriani vennero spodestati dai Visconti, ma si rifugiarono in Friuli e in particolare a Trieste e in Istria, dove evidentemente avevano molti appoggi.

Ermanno della Torre fu infatti il capostipite, alla metà del Duecento, della linea genealogica di Gorizia (Thurn-Hofer und Valsassina), al servizio sempre degli Asburgo. Un secolo dopo vari Della Torre ebbero incarichi religiosi nella provincia di Aquileia (vedi in particolare il sito http://genealogy.euweb.cz/torre/torre2.html).

Raimondo della Torre fu infatti Patriarca di Aquileia, un incarico allora molto prestigioso; il vasto territorio del Patriarcato aquileiese si estendeva tra la Stiria, l’Istria, fino alla Lombardia.

Ma già dopo la sconfitta nella battaglia di Desio del 1277, in cui i Torriani cedettero il primato in Lombardia ai Visconti, essi fecero dei territorio veneto-orientali la loro roccaforte: da quel momento, dal Friuli e dalle città padane a loro fedeli, i Della Torre organizzano una guerriglia senza tregua contro i Visconti. Corrado nel 1290 è nominato governatore dell’Istria, nel 1293 podestà di Trieste e nel 1304 podestà di Bergamo.

Che i Della Torre per diversi secoli fossero molto presenti nel Nord Est italiano, e con incarichi di una certa importanza, mi sembra indubitabile: Francesco Torriani fu consigliere dell’imperatore Ferdinando I e barone imperiale e ambasciatore a Venezia (1558); Carlo Torriani fu governatore di Trieste nel 1666, e tra le tombe antiche nel Duomo di Pola che ho personalmente visto ne ricordo una dedicata a una “Duchessa della Valsassina”, del Seicento, ivi seppellita.

Sono questi argomenti su cui sarebbe necessaria una ricerca storica più approfondita. Bastano però, io credo, questi pochi e veloci appunti, per dimostrare che il nostro collegamento con l’Istria non è fortuito né tantomeno lontano: senza revanscismi né nazionalismi inutili e dannosi, la Storia dell’Istria è una storia più vicina a noi di quanto si pensi.

La ferita della “fuga degli Italiani” e soprattutto delle Foibe (le fosse dove nellAprile del 1945 vennero gettati migliaia di italiani catturati, in realtà senza molta distinzione se fossero stati Fascisti, Antifascisti o altro) è una ferita che lentamente si sta cicatrizzando, come dimostra il recente incontro del Presidente Sergio Mattarella con l‘omologo sloveno ..

Riacutizzare le ferite non è utile, soprattutto oggi che Gorizia e Nova Gorica sono unite come “Capitale della Cultura” italiana, ma tenere vivo il ricordo, e cercare magari in qualche modo di compensare chi ha così tanto sofferto, non è una cattiva idea.

ENRICO BARONCELLI