Cremeno, sull’altopiano della Valsassina, fu capoluogo della Squadra del Consiglio che comprendeva anche i Comuni di: Barzio, Cassina, Concenedo, Moggio. E la chiesa di San Giorgio di Cremeno fu la sede principale delle 7 cappellanie della Valle, staccatesi nell’ XI sec. dalla plebana di Primaluna, per formare parrocchie autonome. La chiesa di San Giorgio divenne parrocchia nel 1342.

Nel 1415, influenti personalità della terre valsassinesi vennero chiamate a Milano per giurare fedeltà al duca Filippo Maria Visconti, in particolare le terre di Cremeno, Barzio, Cassina, Concenedo e Moggio per l’occasione assunsero la denominazione di Squadra del Consiglio perché anticamente queste terre costituivano una sola comunità. In pratica divennero le terre del ducato di Milano “tassate per la stara di sale”.

Da quel momento le riunioni dei Paesi citati avvennero proprio sul piazzale antistante la Via Crucis, oggi parcheggio della Scuola Media Don Giovanni Bosco di Cremeno, come si legge sull’effigie del muro perimetrale e sulla grande mappa dipinta nella piazza principale di Cremeno.

Con la neve, la pioggia, o il sole, le riunioni si tenevano lì, all’aperto, sotto agli occhi di tutti, ai margini del paese col bosco che osservava e ascoltava, come si suol dire: il mettere in piazza i problemi e i bisogni della propria gente.

Le discussioni però riguardavano soltanto “le ragioni di godere pro-indiviso i beni comunali, avendo ciascuna il suo estimo e catasto separato”.

Tutti i Comuni erano regolati da un Console, che prestava giuramento alla banca del podestà di Introbio, e dai rispettivi sindaci responsabili dell’amministrazione e conservazione del patrimonio vicinale, in aggiunta c’erano un Cancelliere e un Esattore. I Consiglieri componenti il Consiglio erano deputati dalle rispettive comunità.

In ogni terra della Valsassina si formavano le ‘taglie’, tasse, che venivano poi ripartite su “ogni particolare interessato a regola del maggior o minor estimo” ed erano calcolate “per la maggior parte sopra i focolari, parte sopra il bestiame del luogo, non tenendosi da tutte lo stesso metodo e regola”.

Queste terre si separarono nella prima metà del XVI secolo.

…c’e tanto vento, i fiorellini blu e gialli della primavera ingentiliscono il prato dove sono allineate le 14 cappelle della Via Crucis erette nel 1772 accanto alla chiesa di San Giorgio, come indica la lapide apposta sull’arco di accesso che menziona anche la benedizione del Cardinale Montini nel 1961 quando furono restaurate. Si può ammirare bene l’affresco sulla cappella di Gesù crocifisso ai cui piedi prega Maria sua madre, accompagnata, pare, da Maria Maddalena, bellissima, con gli occhi pieni di lacrime rivolti verso il volto del Figlio di Dio insanguinato dalla corona di spine.

A seguito di un processo sommario, timidamente orientato alla sua liberazione, Gesù venne condannato a morte dai sapienti e dall’autorità del suo stesso popolo aizzato contro il Giusto.

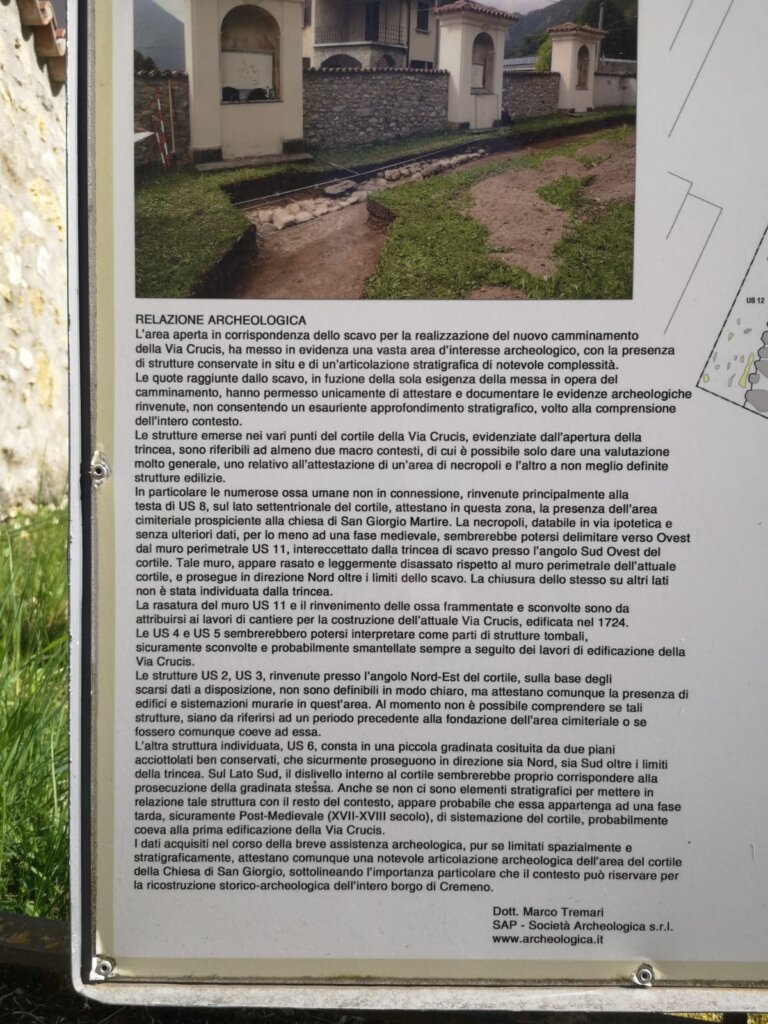

La relazione archeologica a firma di Marco Tremari posta su un cartello all’inizio del percorso attorno alla Via Crucis, racconta: “L’area aperta in corrispondenza dello scavo per la realizzazione del nuovo camminamento della Via Crucis, ha messo in evidenza una vasta area di interesse archeologico, con la presenza di strutture conservate in situ e di una articolazione stratigrafica di notevole complessità. Le quote raggiunte dallo scavo, in funzione della sola esigenza della messa in opera del camminamento, hanno permesso unicamente di attestare e documentare le evidenze archeologiche rinvenute, non consentendo un esauriente approfondimento stratigrafico, volto alla comprensione dell’intero contesto.

Le strutture emerse…sono riferibili ad almeno 2 macro contesti…uno relativo all’attestazione di un’area di necropoli e l’altro a non meglio definite strutture edilizie…I dati acquisiti…pur se limitati spazialmente e stratigraficamente, attestano una notevole articolazione archeologica dell’area del cortile della chiesa di San Giorgio, sottolineando l’importanza particolare che il contesto può riservare per la ricostruzione storico-archeologica dell’intero borgo di Cremeno”.

Le pupille si dilatano davanti al polittico cinquecentesco posto in una nicchia sulla destra entrando nella chiesa di San Giorgio. Spiccano i colori bluetti del cielo e del manto più scuro della Madonna, toccante il gesto del Bimbo che si rassicura aggrappandosi alla veste di sua Madre che, con la mano destra grandissima avvolge Gesù Bambino come a preservarlo dal divenire di un destino di sofferenza. Inusuale che il Santo Bambino abbia appeso al collo una collanina con la croce. Angeli musicanti ai piedi della Vergine con la veste rossa e verde: uno guarda dritto negli occhi chi lo guarda, senza timore, e l’altro suona chiudendo gli occhi…quanti significati un quadro può nascondere!

In un primo momento agli studiosi d’arte sembrò che la pala fosse del Bergognone, o della sua scuola. Invece, come dichiara la spiegazione accanto al dipinto: il grande polittico cinquecentesco costituisce una fra le più notevoli creazioni pittoriche del 1500 in territorio lecchese. Questa pala fu eseguita sotto la sovrintendenza del noto artista Sigismondo De Magistris, con la collaborazione di altri pittori fra i quali il suo allievo Ambrogio Arcimboldi nell’anno 1534.

Detta epoca è confermata da un’attestazione notarile, rogata dal notaio Bonetto Arrigoni e datata 27 agosto 1534 nella quale viene commissionata l’esecuzione a detti pittori.

…c’è ancora vento…viene facile pensare che neanche il vento forte della catastrofe naturale o umana è riuscita nei secoli dei secoli a portarsi via tanta bellezza.

MARIA FRANCESCA MAGNI