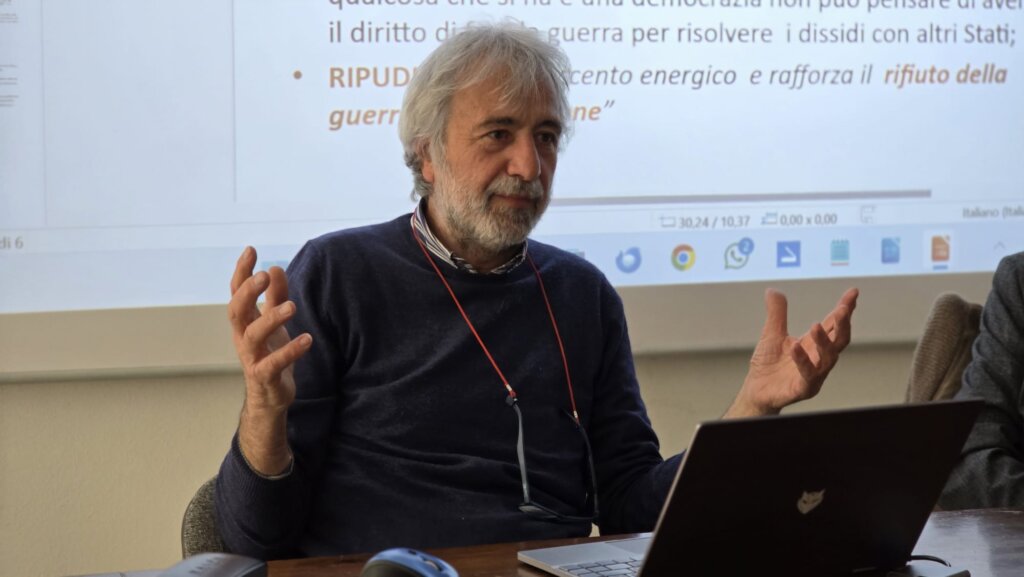

Il 23 aprile 2025 all’Unitre Valsassina nella sede della Comunità Montana, il prof. Angelo De Battista, ex Preside dell’Istituto Badoni di Lecco, ha illustrato i passaggi storici che hanno portato i partiti politici di ispirazione democratica-liberale-laica-compromissoria-programmatica-antifascista, reduci della Resistenza che vide i popoli del mondo uniti in nome della libertà contro il nazifascismo di Hitler e Mussolini, a dar vita alla legge fondamentale dello Stato Italiano risorto dalle macerie della guerra: la Costituzione Repubblicana, “La Costituzione più bella del mondo”.

La riunione si è svolta in un clima di grande attenzione e partecipazione dei presenti che alla fine si sono congratulati col Preside De Battista per l’equilibrio sobrio e preciso dell’esposizione.

“La libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare” diceva Piero Calamandrei.

La Costituzione italiana, nell’ordinamento giuridico, si pone al vertice della gerarchia delle fonti, ciò vuol dire che le leggi emanate dal Parlamento, o dal Governo con i decreti legge e i decreti legislativi, oltre agli atti amministrativi, non possono contrastarne i principi.

Nessuna norma giuridica, in pratica, può contraddire le disposizioni costituzionali, e l’eventuale procedimento di revisione costituzionale non può riguardare i principi fondanti la Repubblica Italiana.

L’Italia ha sperimentato 2 Costituzioni: lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana.

La Costituzione repubblicana è di tipo rigido, nel senso che non può essere modificata con una legge ordinaria, mentre lo Statuto Albertino, concesso da Re Carlo Alberto durante ‘la primavera dei popoli’ il 4 marzo 1848 che prevedeva diverse libertà: di riunione, di stampa, di religione, di uguaglianza, l’inviolabilità del domicilio…era di tipo flessibile, ossia derogabile in forza di un atto legislativo ordinario. Il re era il capo supremo dello Stato, e la sua persona era sacra e inviolabile. Il monarca nominava autonomamente il Consiglio dei Ministri e i Giudici. I re che succedettero a Carlo Alberto adottarono lo Statuto senza grandi sconvolgimenti.

Fu così che con l’avvento del fascismo lo Stato divenne, tramite legge ordinaria, un regime autoritario: le opposizioni vennero bloccate o addirittura eliminate, venne introdotto il partito unico fascista, la Camera dei Deputati venne abolita e sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il diritto di voto cancellato, la libertà di stampa silenziata in quanto doveva essere al servizio della propaganda fascista…ogni istituzione dello Stato doveva servire per intruppare la società civile, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola.

Al fascismo andava benone lo Statuto Albertino completamente svuotato nella sostanza, tant’è che Mussolini non ritenne il caso di dotarsi di una nuova Costituzione, così lo Statuto rimase in vigore per 100 anni, fino al 1948.

Fu facile per Mussolini, mostrando il musone duro, non certo per capacità tattiche o per finezza intellettuale, farsi nominare Presidente del Consiglio dal Re Vittorio Emanuele III di Savoia il 30 ottobre del 1922 a seguito della Marcia su Roma avvenuta il 26 e 27 ottobre 1922, e diventare il dux d’Italia per 20 lunghi anni.

Il Re d’Italia non stimava il ‘volgare’ Mussolini, però credeva fosse utile la forza del manganello per disperdere le masse che chiedevano salari adeguati e la garanzia di lavorare in dignità. In pratica, secondo l’aristocrazia, i facinorosi delle piazze minavano l’ordine prestabilito. E il dittatore italiano non si faceva scrupoli nel definire il Re un ‘nanetto’ in fatto e nel titolo…

A Lecco, il 7 marzo 1944, 22 operai delle fabbriche lecchesi: Bonaiti, Badoni, Arlenico e Faini, furono deportati nei campi di concentramento nazisti di Mauthausen e Auschwitz per avere scioperato in nome di condizioni lavorative più umane, più eque, più giuste.

Altre due date distinsero il territorio di Lecco per la sua identità democratica e antifascista: il 17 ottobre 1943, data della furiosa battaglia partigiana di Erna, e il 12 luglio 1944 con la strage di Fossoli. Il 14 marzo 1976 alla città di Lecco venne conferita la Medaglia d’argento al valor militare per il coraggio dimostrato durante la Lotta di Liberazione. Sotto il portico del cortile centrale del Municipio di Lecco c’è una lapide che ricorda quel giorno storico di grande onore per tutti coloro che credono nei valori di libertà, pace, rispetto delle persone.

Solo il 25 luglio 1943 Benito Mussolini venne destituito dal Re Vittorio Emanuele III che nominò il nuovo Presidente del Consiglio Pietro Badoglio. Iniziò così il cosiddetto regime transitorio con il ripristino graduale delle libertà perdute.

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione” Piero Calamandrei, giurista e professore universitario, antifascista, scelto da Mussolini per stendere il Codice di Procedura Civile per le doti morali e professionali dimostrate come studioso e onesto intellettuale, poi invece, terminati i lavori, fu colpito da mandato di arresto perché antifascista militante della Resistenza. In realtà perché si rifiutò di sottoscrivere fedeltà al Duce.

Gli studenti che hanno avuto la fortuna di studiare sui suoi libri di diritto indicati nei corsi di studio, soprattutto dopo la sua morte, hanno potuto constatare l’elevatura del pensiero giuridico di questo grande avvocato, insegnante, e difensore dei diritti dei più deboli.

Il 2 giugno del 1946, data memorabile in cui votarono a livello nazionale anche le donne, si svolsero contemporaneamente: il referendum istituzionale per scegliere tra Repubblica e Monarchia che sancì la nascita della Repubblica Italiana, e l’elezione dell’Assemblea Costituente per redigere la nuova Costituzione a fondamento della Repubblica Italiana.

Dominarono le elezioni: Democrazia Cristiana, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, concretamente tutte le forze politiche che parteciparono alla Resistenza, da angolature diverse.

I nostalgici del fascismo si presentarono con la coalizione denominata ‘Uomo qualunque’, e i nostalgici monarchici si iscrissero nella lista elettorale ‘Blocco Nazionale della Libertà’.

L’Assemblea nominò quale Capo di Stato provvisorio l’avvocato Enrico De Nicola che, nonostante fosse uno dei consiglieri del Re, venne scelto per la sua serietà e il rispetto manifestato per la volontà popolare di fronte agli esiti referendari.

L’Assemblea fu eletta col sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi. Al suo interno l’Assemblea nominò una Commissione per redigere la Costituzione composta da 75 membri incaricati di stendere il progetto generale della carta costituzionale. La Commissione preposta si suddivise in 3 sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini presieduta da Umberto Tupini; organizzazione costituzionale dello Stato presieduta da Umberto Terracini; rapporti economici e sociali presieduta da Gustavo Ghidini.

Giorgio La Pira spiegò che erano 2 le concezioni costituzionali: una individualista, l’altra statalista. I Costituenti vollero unificare i pensieri stabilendo: “ Per il pieno sviluppo della persona umana, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l’esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale”.

Il dibattito sul progetto costituzionale si protrasse per 1 anno, trovata una convergenza tra le varie correnti politiche, il testo definitivo venne approvato a scrutinio segreto il 22 dicembre 1947 e fu il frutto di un mirabile compromesso storico tra la sinistra, i cattolici, e i conservatori, i liberali spinsero per la separazione dei poteri.5La Costituzione venne promulgata a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947 da Enrico De Nicola, presenti: Alcide De Gasperi Presidente del Consiglio, Francesco Cosentino, funzionario, Giuseppe Grassi Guardasigilli, Umberto Terracini Presidente dell’Assemblea Costituente, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione è composta da 139 articoli: artt. 1-12 Principi fondamentali, Parte prima “Diritti e Doveri dei cittadini” artt. 13-54, Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” artt. 55-139, e da 18 disposizioni transitorie e finali artt. 1-12.

Dalla Costituzione dipendono tutte le altre norme giuridiche dello Stato, ed è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la revisione dei suoi contenuti. Sono immodificabili, perché espongono lo spirito della Costituzione: i diritti inviolabili come il diritto alla vita e il rispetto della persona umana, il principio di unità e di indivisibilità della Repubblica, tutti i principi fondamentali elencati nei primi 12 articoli come l’uguaglianza davanti alla legge.

L’art 1 Cost. traccia l’impalcatura dell’organizzazione sociale: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. E’ doveroso considerare lavoro ogni attività umana, anche la preghiera, la meditazione, l’educare i figli, la cura dei nipoti, l’aiuto a un amico, l’assistenza a un nonno, il supporto a un malato, il volontariato…anche senza corrispettivo, purché l’attività contribuisca al progresso materiale e spirituale della società. Quindi, come recita l’art. 4 Cost., il lavoro diventa un dovere civico, tutti devono contribuire secondo le proprie capacità e possibilità a cooperare e compartecipare ai fini dell’utilità sociale e di riflesso personale.

Il lavoro costituisce altresì la fonte primaria di sostentamento per la maggioranza dei cittadini, quindi lo Stato ha il dovere di promuovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto con adeguate tutele per non morire sul lavoro e permettere a tutti di vivere con dignità coi soldi della paga da giovani…e, di conseguenza, della pensione da vecchi ai sensi dell’art. 38 Cost.

Secondo il prof. De Battista la democrazia si caratterizza, rispetto alla dittatura, per il confronto anche acceso tra le diverse idee politiche, pur sempre nei limiti del rispetto. E il salario di cui agli artt. 36-37 Cost., compreso il lavoro delle donne e dei minorenni, deve essere determinato non con imposizioni legislative che possono in ogni momento modificarne il contenuto, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti sociali.

L’art. 11 Cost. stabilisce che l’Italia ripudia la guerra…tale dettato fu votato con foga anche dalla destra storica, oltre che dai moderati e dalla sinistra. Ciò vuol dire che la nostra Costituzione, rispetto alle Costituzioni del mondo, è all’avanguardia come punto d’incontro tra tesi opposte, è un’alternativa al disfattismo.

Ma le risorse sono poche, le bocche da sfamare tante, il sistema così come strutturato non regge più. I popoli che vivono la fame e la miseria si domandano “perchè io non ho il pane e tu sì?”, è puerile rispondere con politiche di stampo medievale pensando di risolvere il problema digrignando i denti…Se non si troveranno soluzioni al forte squilibrio nella ripartizione della ricchezza si andrà incontro non solo alla terza guerra mondiale, ma a guerre infinite.

Tanta è la strada da fare, forse non si raggiungerà mai il traguardo costituzionale, ma la Costituzione rimane l’unico faro che illumina il barcone dello Stato quando viaggia tra nebbia e tempesta.

Sarà la tecnologia in un prossimo futuro a governare il mondo a seguito l’attivismo di Musk negli USA? De Battista risponde: no, il confronto fisico non potrà mai essere sostituito con la rete, è nella natura dell’uomo vivere la cittadinanza, anche se spesso pare sia assente, pare…

Il prof. Baroncelli, Presidente dell’Unitre Valsassina, ricorda l’equità sociale di cui all’art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e che il sistema tributario deve essere informato ai criteri di progressività. I conflitti sociali sono sempre più violenti, e sui nostri giovani, disorientati e violenti, pesa la mancanza di futuro. Forse, come diceva Papa Francesco, rimane la speranza e la fiducia in una costante buona parola.

In vista dei referendum di giugno 2025, è doveroso un piccolo riferimento a questo straordinario strumento democratico previsto dall’art. 75 Cost:

il nome di Don Giuseppe Dossetti nella Resistenza era: ‘partigiano Benigno’. Dossetti operò sia a livello clandestino sia nell’agone politico contro il fascismo. Dossetti era un democratico cristiano, fu uno dei Padri Costituenti difensore della Lex Superior, monaco nella martoriata Palestina.

Era un prete scomodo per molti, e, a proposito di referendum disse: “Ora la mia preoccupazione fondamentale è che si addivenga a referendum, abilmente manipolati, con più proposte congiunte, alcune accettabili e altre del tutto inaccettabili, e che la gente totalmente impreparata e per giunta ingannata dai media, non possa saper distinguere e finisca per dare un voto favorevole complessivo sull’onda del consenso indiscriminato a un grande seduttore: il che trasformerebbe un mezzo di democrazia diretta in un mezzo emotivo e irresponsabile di plebiscito”.

MARIA FRANCESCA MAGNI